シール・ラベルの製造トラブル《解決策をプロが解説》

2025.09.26 | 和紙印刷のコラム

目次

シール・ラベル製造をサポートするトラブルの解決策

シールやラベルは商品の顔であり、ブランドイメージを左右する重要な要素です。しかし、予期せぬトラブルで納品が遅れたり、不良品が発生したりすることがあります。和紙の印刷工房でも多くのお問合せをいただく和紙シールも例外ではありません。

本記事では、シール・ラベルでよくあるトラブル事例とその解決策を、和紙印刷のプロの視点から解説します。

《印刷に関するトラブル》シールの色・表示・巻き方の落とし穴

シール・ラベルの印刷工程で起こるトラブルは、デザインの再現性や、貼り付け作業に直結します。適した色指定の方法や、納品形態の違いを理解することがトラブル防止につながります。

色の不一致:思い描いた色にならないのはなぜ?

新版や増刷で色が変わってしまうトラブルはよくあります。原因は大きく分けて3つです。

色見本の管理不足

「思っていた色味と違う」という現象は、クライアント(またはデザイナー)と印刷会社の間で、色見本の管理や認識ができていない場合に起きやすいトラブルです。印刷に適したデータが入稿されても、色見本やカラーチップが共有できていなければ仕上がりにズレが出やすくなります。

原因

デザイン時に使用するPCモニタで表示される色(RGB)と、印刷物の色(CMYKまたは特色)には違いがあるためです。

解決策

PCモニタ上の確認だけでなく、色見本の共有を行うのが有効です。色見本は『デザイナーが確認した出力紙』『特色のカラーチップ』『以前に製造した印刷物』などが挙げられます。他にも、デザイン制作時に「データ上のCMYK数値」と「出力紙」に加え、「CMYKカラーチャート」を照らし合わせておくのもおすすめです。

曖昧な特色指定

特色を指定する際、DICカラーガイドやPANTONEなどの色見本帳の番号だけで指示した場合にも色味のトラブルが起きる可能性があります。

原因と対策1

多くの場合、デザインソフトAdobe Illustratorに登録された特色カラーパレットで指定したのみで、色見本帳やカラーチップを確認していないことです。この場合は、PCモニタ上だけでなく、実際の色見本帳やカラーチップを確認すれば回避できます。色見本帳を所有していない場合は、印刷会社からカラーチップを送ってもらうのがおすすめです。

原因と対策2

仮に、印刷会社とクライアントの両者がカラーチップを所有していたとしても、番号だけの指定では不十分です。これは、「版数の違い」「保管状態や経年による変色」などでカラーチップの色味が異なる場合があるためです。手元のカラーチップを印刷会社へ送るか、印刷会社所有のカラーチップを送ってもらい、両者で同じカラーチップを確認しましょう。

用語【特色】

プロセスCMYKの掛け合せでは表現できない色(金や銀、蛍光色などがわかりやすい例)を1色で再現するインキ。特定のインキを購入するか、インキを調合して使用。

用語【カラーチップ】

特定の印刷用インキや特色で印刷された色見本帳から切り取った紙片。色見本帳では色に番号が付与されている。

DICグラフィックス株式会社:DICカラーガイド

PANTONE STORE JAPAN:印刷、グラフィック パントンマッチングシステム

用紙とインキの相性

和紙やファンシーペーパーのような吸収性の高い材質では、インキが紙の繊維に深く染み込むことで「色が沈む」「ツヤ感が低下する」などの『ドライダウン』という現象が起こりやすくなります。印刷物の仕上がりに大きく影響する場合もあるため、『ドライダウン』が起きやすい材質では、事前に対策しておくとよいでしょう。

対策1:本機校正(テスト印刷)をおこなう

本番の印刷前に、実際に使用する材質で本機校正を行い、狙った通りの色味が出るかを確認。刷り上がりを確認した上で、必要に応じて印刷データを調整できるメリットがあります。

対策2:印刷方法の検討

色の沈みなどドライダウンを抑えるには、インキを紫外線(UV)で瞬時に硬化させるUV印刷を選択する方法もあります。しかし、印刷皮膜によるツヤ感が出やすいため、和紙やファンシーペーパーなどマットな風合いの材質には合わないと感じる場合もあり、風合いを優先させたい場合には油性印刷が適しているとも言えます。

また、シール印刷はUVの凸版印刷で行われるため、印刷面積が大きい場合、和紙の風合いが物足りなく感じる場合があります。

※この項目では、前提として、ラベル(裏面に粘着剤がないタイプ)とシール(裏面に粘着剤があるタイプ)を分けています。ラベルは油性オフセット印刷、シールはUV凸版印刷で製造する場合の例とお考え下さい。

用語【ドライダウン】

印刷直後に比べ、インキが乾燥すると光沢と濃度が低下する現象。多くの場合、印刷直後よりも色が沈みくすんで見える。

一般社団法人 日本印刷産業連合会:印刷用語集「ドライダウン」

コニカミノルタジャパン株式会社:オフセット印刷の変動要因「ドライダウン」

表示ミス:見落としがちな法的要件

表示ミスは、単なるデザイン上の問題ではなく、法律違反につながる深刻なトラブルです。前回注文から時間が経過している場合、法改正やメーカー都合による記載内容の変更を確認しましょう。定期的な法改正のチェックや、前回と同じデザインでも必ず内容を再確認することがトラブルを防ぎます。

見落としがちな例

◇食品表示法の法改正により、原材料名の記載内容に修正が必要になった。

◇税率の変更により、表示価格が変わった。

◇食品表示法の法改正により、原材料名の記載内容に修正が必要になった。

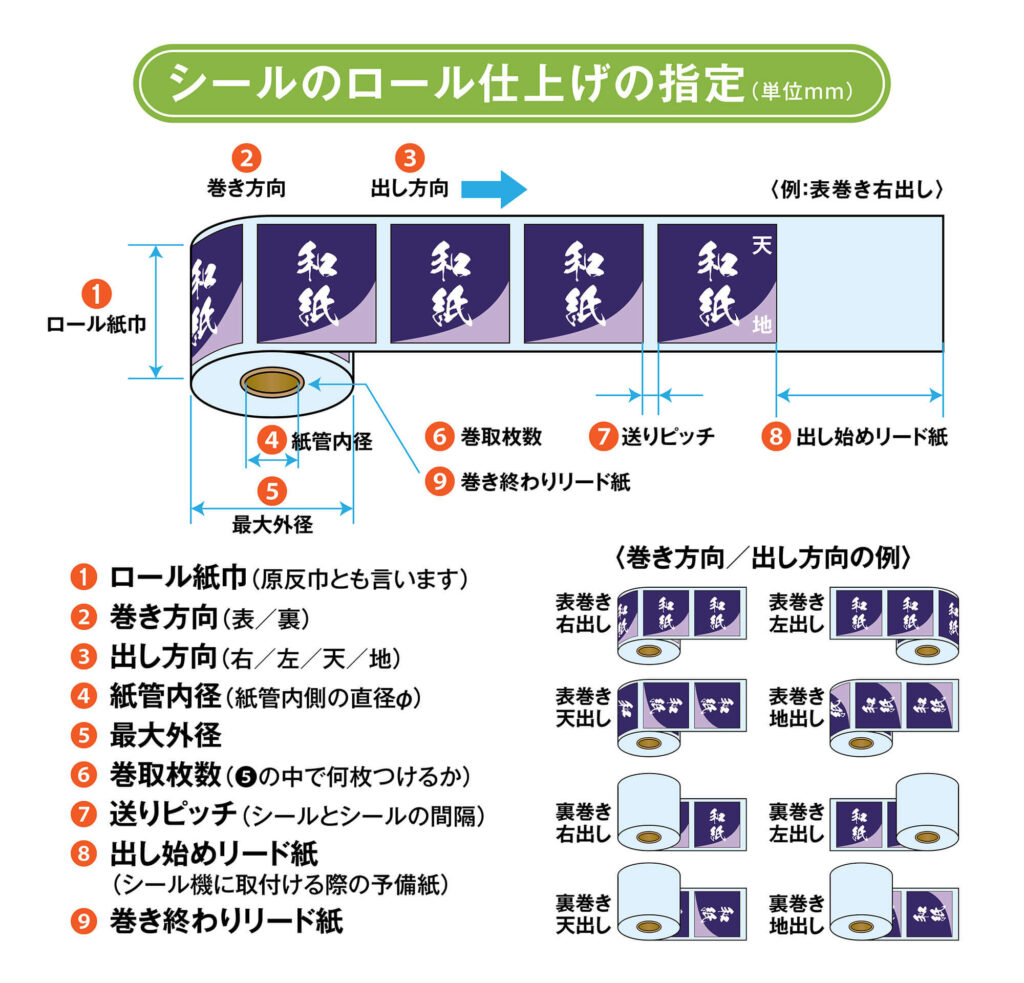

納品形態の間違い:ラベル貼りの効率を左右する重要ポイント

シールを機械で貼る場合、シールの『巻き方向』や『出し方向』を間違えると、ラベルの向きが合わなかったり、機械が正常に作動できなないなど、作業を止める原因になります。また、手貼り予定の場合でも納品形態を間違えて作業効率の低下につながれば、立派なトラブルと言えます。

機械貼りの場合

機械貼りの場合、納品形態のほとんどはロール(巻いた状態)です。機械の種類や特性によって『巻き方向』『出し方向』や『紙管内径』などの指定が必要です。事前に製造ラインを確認し、仕様書としてまとめて共有するのがよいでしょう。

手貼りの場合

手貼りを予定される場合の多くはシート仕上げを希望されます。こちらも『1シート内の枚数』を指定することで、トラブル回避や作業効率のアップにつながります。

◎シールの納品形態については、下記の記事で詳しく解説しています。

《材質に関するトラブル》用途に合わないシール素材は「不良品」の元

シールやラベルの機能性を決めるのは、用紙と粘着剤の組み合わせです。用途に合わない材質を選ぶと、様々なトラブルが発生します。

日本酒やワインをはじめとする酒類など、常温だけでなく冷蔵でも保管される商品には『耐水性』が不可欠です。特に、氷水を入れた冷却ボックスやワインクーラーを使用する場合、紙素材ではふやけたり剥がれたりする恐れがあります。このような場合は、ユポや耐水和紙フィルム(接着剤は溶剤強粘)といった水に強いフィルム素材がおすすめです。

シールの接着不良:適した粘着剤を選びが重要

シールが剥がれたり、ズレたり、浮いたりするトラブルは、用途に適した粘着剤を選んでいないことが原因です。以下は、シールの粘着剤の種類と用途です。

普通糊(弱粘着~普通粘着):平滑な表面や、常温での保管に適しています。

水溶強粘:瓶やボトルなどの曲面や、屋外での使用に適しています。

冷食用:冷蔵庫内で保管する商品向けで、低温環境下でも粘着力を保ちます。

トイシ用(超強粘着):表面に凹凸のある容器や、小さな容器に貼る場合に最高の粘着力を発揮します。

再剥離糊:貼ったり剥がしたりを繰り返す用途や、糊残りを避けたい場合に最適です。

◎シールの材質については下記のページをご覧ください。

シール・ラベルの損傷:運送や保管時のトラブル

日本酒など瓶入りの商品では、シールやラベルに傷がついたり、色落ちしたりする「こすれ」が発生することがあります。輸送中や保管中に、瓶と瓶または、瓶と段ボール箱が触れる部分に継続的な振動が加わり摩擦が起きることが原因です。

対策

緩衝材で瓶を保護したり、シール・ラベル部分に保護用のフィルムや紙を巻くことで、摩擦による損傷を防ぐことができます。コスレを低減するダンボールもありますが、輸送時の振動はラベルにとって大敵であることを理解し、慎重に素材を選びましょう。

また、デザイン制作の段階でこすれが目立ちやすい「色ベタ面積の大きいデザイン」を避け、色のついた材質を選ぶなども一つの手段です。

シール・ラベルのトラブル防止 Q&A

Q1:シール・ラベルを注文する際、最初に伝えるべきことは何ですか?

A1:まず**「シールの用途」と「貼る場所(材質)」、そして「使用環境」**を明確にしてください。例えば、「冷凍食品用のラベルで、プラスチック容器に貼る」といった情報があると、最適な素材や粘着剤を提案できます。

Q2:少量のシールを発注したいのですが、費用を抑える方法はありますか?

A2:はい、いくつか方法があります。

版代が不要な印刷方法を選ぶ

『オンデマンド印刷』を選ぶことで小ロットのシールを製造できます。印刷内容に制限がつく場合もありますが、オフセット印刷や凸版印刷よりも版代を抑えられるメリットがあります。

印刷方法を見直してみる

シールの印刷では、「繊細なデザイン内容=オフセット印刷」が主流でした。しかし、近年では凸版印刷の精度が向上しており、ある程度繊細なデザインでも高品質な印刷が可能になりました。コスト面もオフセット印刷よりも抑えられる場合が多く、検討してみるとよいでしょう。

Q3:シールの納期を短縮するにはどうすればいいですか?

A3:注文内容を確定させるまでの時間を短縮することが最も重要です。

印刷に適したデザインデータの準備

印刷や製版に適したデータを準備しておくと、やり取りがスムーズになります。

納品形態など仕様を確定させておく

材質、粘着剤の種類、巻き方向、数量など、必要な情報を漏れなく伝えることで、見積りから製造までの時間を短縮させられます。

Q4:印刷後のシールの保管方法で注意すべきことはありますか?

A4:はい、シールの品質を保つために、保管方法も非常に重要です。

高温・多湿を避ける

直射日光を避け、できるだけ温度や湿度が安定した場所で保管してください。シールは熱や湿気に弱く、粘着剤の劣化や紙が変形する場合もあります。

重ねて保管しない

重いものを上に乗せてしまうとシールが圧迫されて変形したり、インキが他のシールに付着したりすることがあります。箱に入れた状態で、積み重ね過ぎに注意しましょう。

保管期間の目安

シールの保管期間は約1年が目安です。年数が経過したシールを使うと、粘着剤の劣化などによる接着不良などのリスクが高くなります。当社では「リピート注文が5年ぶり」という例もあるため、1年以上経過しても使用できると思われますが、使用前に接着強度を確認することをおすすめします。

Q5:デザインデータを入稿する際の注意点を教えてください。

A5:入稿データのデータ不備はトラブルの原因になるため、以下にご注意ください。

アウトライン化は必須

使用フォントはすべてアウトライン化してください。デザインが崩れる原因のため再入稿が必要になり、スムーズな製造を妨げます。

カラーモードはCMYKが必須

印刷物は必ずCMYKで作成してください。モニタで見るRGBの色は印刷のCMYKでは再現できない場合が多く、そのまま製造すれば大きく色味が変わる原因になります。印刷会社によっては再入稿を求められるでしょう。

塗り足しは必須

裁断時に白いフチが出ないように、仕上がりサイズ(カットライン)の外側までデザインを広げる『塗り足し』が必要です。塗り足しのサイズは3mmが一般的ですが、印刷会社によって異なる場合があるため事前に確認しましょう。